9.33 - Memórias de José Rentes de Carvalho I, Os 3 Rios Douro, O perigoso Rio Douro antes das barragens, O Rio Douro da Ponte Maria Pia ao mar, O "Duque", As ruas estreitas da Ribeira, Fotos antigas

O escritor José Rentes de Carvalho- (V. N. da Gaia - 1930) conta as suas memórias de jovem no seu livro Tempo Contado:

“Para que o Porto avive em mim a magia com que me

enfeitiçou ao nascer, basta a lembrança de umas quantas ruas e do seu rio.

Curiosamente, com as ilusões e os sonhos que se têm na infância e ficam para o

resto da vida, o nome de Douro uso-o eu não somente para um, mas para três rios

distintos.

Carregamento de vinho do Porto no cais de Gaia - 1910

O primeiro, conheci-o nas lições de Geografia: nasce na Sierra de Urbión, atravessa a Espanha, onde lhe chamam Duero, atravessa Portugal e desaparece no Atlântico. Abstracto, impessoal, não vive, não corre, é simples linha azul nos mapas.

Cachão da valeira - foto de Emílio Biel

Barco Rabelo à sirga

O segundo Douro é o que se avistava do comboio que nas férias me levava do Porto para a nossa aldeia transmontana.

Ao contrário d’agora, com as barragens que o acalmaram e puseram quase ao nível dos carris, o rio desse tempo remoinhava furioso por entre cachões. A sua água espumava e, vistos do comboio, os rabelos carregados de pipas de vinho, que atracados aos cais da cidade me impressionavam pelo tamanho, pareciam naves de brinquedo a lutar contra a corrente no fundo das ravinas.

Esse era o rio majestoso, de que se contavam lendas e onde ocorriam tragédias. As suas margens eram uma espectacular paisagem de rochedos, colossais muralhas de xisto, arbustos ressequidos, aldeias nas encostas, vinhedos que se estendiam a perder de vista. Aqui e além uma vela branca, barcos varados nos areais.

Gente que parava de trabalhar e acenava alegremente ao comboio.

Pássaros em voo lento, desenhado a preto no azul do céu.

No tempo das cheias os rabelos perdiam por vezes o governo e iam despedaçar-se contra os penedos. Depois, inchados e roxos, os cadáveres dos náufragos apareciam defronte do Porto, na Ribeira, parados pela força da maré cheia, ou apertados entre as embarcações.

Ao contrário d’agora, com as barragens que o acalmaram e puseram quase ao nível dos carris, o rio desse tempo remoinhava furioso por entre cachões. A sua água espumava e, vistos do comboio, os rabelos carregados de pipas de vinho, que atracados aos cais da cidade me impressionavam pelo tamanho, pareciam naves de brinquedo a lutar contra a corrente no fundo das ravinas.

Esse era o rio majestoso, de que se contavam lendas e onde ocorriam tragédias. As suas margens eram uma espectacular paisagem de rochedos, colossais muralhas de xisto, arbustos ressequidos, aldeias nas encostas, vinhedos que se estendiam a perder de vista. Aqui e além uma vela branca, barcos varados nos areais.

Gente que parava de trabalhar e acenava alegremente ao comboio.

Pássaros em voo lento, desenhado a preto no azul do céu.

No tempo das cheias os rabelos perdiam por vezes o governo e iam despedaçar-se contra os penedos. Depois, inchados e roxos, os cadáveres dos náufragos apareciam defronte do Porto, na Ribeira, parados pela força da maré cheia, ou apertados entre as embarcações.

De todos os três o terceiro Douro é o que me é mais querido. E tão familiar que, com a mesma ingenuidade com que nos apossamos das paisagens da nossa infância, muitas vezes julguei que fosse só meu.

O meu Douro tem pouco a ver com a linha azul que nos mapas atravessa a Espanha e Portugal, e do segundo Douro somente partilha as águas. No que respeita o comprimento, a esse mal se lhe pode chamar rio: começa junto da ponte do caminho-de-ferro que Eiffel construiu em 1876, passa sob a ponte de D. Luís I, faz duas curvas preguiçosas, alarga-se um momento e, como que exausto pelos cinco quilómetros que percorreu, entra no mar.

O meu Douro tem pouco a ver com a linha azul que nos mapas atravessa a Espanha e Portugal, e do segundo Douro somente partilha as águas. No que respeita o comprimento, a esse mal se lhe pode chamar rio: começa junto da ponte do caminho-de-ferro que Eiffel construiu em 1876, passa sob a ponte de D. Luís I, faz duas curvas preguiçosas, alarga-se um momento e, como que exausto pelos cinco quilómetros que percorreu, entra no mar.

Foz do Douro visto do Palácio de Cristal

Os anos de menino passaram, a magia ficou. Nesse

meu rio só eu os vejo, mas os veleiros de quatro mastros, embandeirados e

pintados de branco, estão de novo atracados ao Muro dos Bacalhoeiros, à espera

que o bispo os venha abençoar para que o mar da Groenlândia seja calmo e lhes

dê boa pesca. Vejo-os quando regressam, sujos, ferrugentos, o velame esgarçado,

tão carregados que mal se lhes distingue a linha de água.

Guardo os postais dos anos 30, que mostram o rio

atulhado de cargueiros, o fumo branco a escapar-se-lhes das chaminés e dos

guindastes, que nesse tempo ainda eram a vapor.

A descarga do sal era feita por mulheres –.foto de 1939

Noutros estão as filas de carrejões que faziam a

descarga do sal e do carvão. Vão de cesto à cabeça a correr pela prancha que

junta o navio ao cais. Vejo a prancha balançar. Oiço os risos e os gritos. Vejo

os botes que pescam a meio do rio e os outros que cobram dez tostões pela

passagem.

Mas não atravesso ainda, deixo-me ficar em Gaia, no

largo onde nasci.

Em 1849 vivia aqui Frederick William Flower.

Escocês, comerciante de vinhos, fotógrafo pioneiro.

Tal como depois a mim, a ele também o panorama deve ter parecido mágico.

Provam-no as suas fotografias.

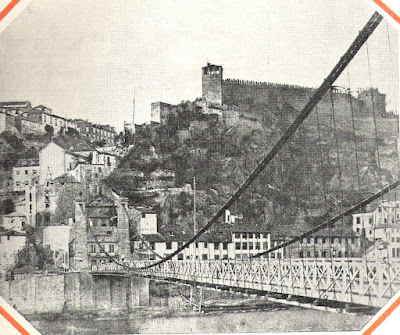

Ponte D. Maria II (pênsil) – foto Frederick Flower

Ajudado por elas viajo no tempo. Passo pelos

estaleiros, que depois fariam o encanto da minha infância, e atravesso o rio

sobre a ponte pênsil. Desta só restam na margem direita duas das quatro colunas

em que a ponte se apoiava. Continuo pela Ribeira, passo pelo baixo-relevo que

recorda o desastre da ponte das barcas, em 1809, em que desapareceram no rio

milhares de portuenses que fugiam das tropas de Napoleão.

Ali ao lado faço uma reverência à placa do "Duque". Quem não sabe, estranhará, e é preciso explicar. Como toda a gente, também eu conheci o "Duque", que morreu quase centenário em 1997. Lá está a placa para recordação. Diocleciano Monteiro.

Cauteleiro, barqueiro, por alcunha o Duque, devido à nobreza do seu porte. A fama veio-lhe aos onze anos, quando se atirou ao rio para salvar um infeliz que se afogava. E como se o destino o tivesse marcado, ficou salvador de vidas e "pescador" de afogados e suicidas para o resto da vida. Centenas deles, dizem. "Houve um ano em que se atiraram doze da ponte abaixo."

Cauteleiro, barqueiro, por alcunha o Duque, devido à nobreza do seu porte. A fama veio-lhe aos onze anos, quando se atirou ao rio para salvar um infeliz que se afogava. E como se o destino o tivesse marcado, ficou salvador de vidas e "pescador" de afogados e suicidas para o resto da vida. Centenas deles, dizem. "Houve um ano em que se atiraram doze da ponte abaixo."

Logo detrás da Ribeira, e subindo pela encosta até

à Sé, fica o emaranhado de ruas e vielas que em tempos imemoriais foram as

primeiras da cidade. Sombrias, estreitas, misteriosas. Com uma vida pública que

sofre a luz do dia, e outra secreta, nocturna, de vultos fugidios. Aí ficavam o

Royal e o Guarany, os cafés onde me tornei homem, com o primeiro cigarro, a primeira

cerveja, o primeiro susto, que nesse tempo se exorcizava com orações e

permanganato.

Não têm uma página de facebook? Fantástico trabalho! Estão de parabéns...

ResponderEliminarMuito obrigado pelo seu comentário. Ficamos contentes que goste.

ResponderEliminarTemos 2 páginas no Facebook:

PORTO, DE AGOSTINO REBELO DA COSTA AOS NOSSOS DIAS e

RUI CUNHA.

Melhores cumprimentos